Attraverso una mostra, un libro e un film, Maria Cristina Didero ricostruisce a distanza di cinquant’anni il profilo di una stagione shock del progetto italiano. In cui il legame inedito tra ideologia & pop si era trasformato in uno strumento sovversivo, per radere al suolo e ricominciare a pensare, con molta ironia, la nostra dimensione sociale e identitaria attraverso una nuova cultura dell’abitare.

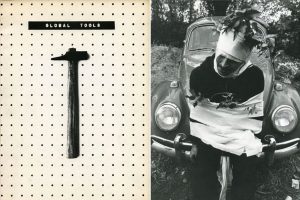

Una stagione Super, oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento di specialisti, pubblico e collezionisti trova in un libro, un’esposizione e un film un’occasione preziosa di indagine e approfondimento. SuperDesign è il titolo della mostra che Maria Cristina Didero, tra i nomi di punta nel giornalismo e nella curatela nel campo del design in Italia (e non solo), ha curato a New York presso la galleria R&Company. Accanto, un volume omonimo edito da Monicelli Press e un film documentario scritto dalla stessa Didero con Francesca Molteni, che lo ha diretto, ricostruiscono, attraverso una ricerca personale durata quasi vent’anni, l’irripetibile congiuntura storica, sociale e progettuale che ha plasmato gli esiti concettuali e formali di questa generazione di giovani architetti sul finire degli Anni Sessanta. I quali, per parafrasare le parole di Pietro Derossi del Gruppo Strum, non volevano costruire musei come accade oggi, ma discoteche.

Icona di una libertà irriverente ma mai spocchiosa, che usava la cultura popolare non come uno strumento per un’apologia vernacolare quanto come un archetipo bonario con cui rivendicare l’azione di un’immaginazione inquieta e strabordante, la stagione radicale ha messo in discussione dalle fondamenta le certezze e il buon gusto così come fino ad allora la storia del mobile le aveva conosciute. Divani a forma di bocca e attaccapanni a forma di cactus sono però solo la punta dell’iceberg di un’elaborazione speculativa, prima ancora che di una progettazione concreta, di cui la Didero ricostruisce il paradigma anche attraverso i racconti e le riflessioni che le sono stati affidati dai protagonisti del “movimento”. Per approfondire le coordinate di questa irripetibile esperienza del design italiano e per sapere un po’ di più di questo ambizioso progetto di indagine abbiamo incontrato l’autrice.

L’incubazione di SuperDesign è stata particolarmente lunga e articolata. Ci racconti come è nato il progetto?

Ho iniziato a seguire questo tema all’inizio del Duemila; ho avuto l’occasione di collaborare per anni con Dakis Joannou, uno dei più grandi collezionisti di arte contemporanea oltre che di questo affascinante periodo. Dakis ha una sana ossessione per le produzioni del tempo, nel ‘68 era uno studente a Roma e ha vissuto in prima persona le vicissitudini sociali e politiche che lo hanno caratterizzato. Grazie a lui ho avuto modo di approfondire diverse tematiche, conoscere i protagonisti e ovviamente appassionarmi sempre più al mondo dei radicali. Poi c’è stato 1968, il libro a opera di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari; una pubblicazione volutamente voluminosa, costituita solo da una serie di fotografie, immagini dissacranti che interpretano ‒ come solo loro due sanno fare ‒ i pezzi appartenenti alla raccolta di Joannou oltre a disegni di Alessandro Mendini e un mio testo di introduzione. Poi l’incontro con Evan Snyderman nel 2014, che mi ha mostrato la sua collezione, base fondante della mostra ora a New York e da qui anni di ricerca in giro per l’Italia e non solo per arricchire ciò che già avevamo in mano. Infine, è seguita l’idea di aggiungere una pubblicazione e poi un film.

Un libro, una mostra, un film. Come si integrano questi tre livelli per raccontare la storia del design radicale?

Il progetto SuperDesign è composto appunto da questi tre elementi: mostra, libro e film. La mostra alla R&Company presenta i pezzi più significativi del periodo ‒ prodotti di quegli anni dove il tempo ha lasciato visibilmente la propria traccia ‒ e si arricchisce di diversi prestiti da parte di Dennis Freedman, altro grande collezionista di design radicale di base a New York, che il prossimo anno porterà i suoi oggetti all’interno di una delle istituzioni statunitensi più importanti. Il volume (pubblicato da Monacelli Press con testi di Dejan Sudic e Catherine Rossi e una prefazione di Snyderman) rappresenta in sostanza il catalogo della mostra, tratta gli autori i cui oggetti sono presenti all’interno di SuperDesign. Il film che ho avuto il piacere di realizzare con Francesca Molteni, letteralmente catapultata in questo universo, intende mostrare come il design radicale è vissuto oggi dagli stessi protagonisti, cosa è rimasto del tempo, le discrepanze e le vicinanze, le opinioni sempre e preferibilmente diverse, l’intensità dei ricordi di coloro che hanno vissuto uno dei periodi più intensi della nostra storia e che hanno a mio parere scritto le pagine più belle del design internazionale. Qualcuno era felice di farlo, qualcun altro meno – ringrazio tutti per la pazienza che hanno avuto con noi.

Come avete costruito il film?

Per il film abbiamo costruito un format di domande (più o meno) uguale per tutti proprio per sondare la disomogeneità delle risposte – caratteristica peculiare di questo periodo poiché le diverse interpretazioni di questo virus sono alla base del suo stesso fascino. Oltre a Pettena, Binazzi, Derossi, Gilardi, Audrito Branzi, Corretti, Bartolini, La Pietra, Mendini, Raggi abbiamo anche intervistato coloro che sono stati comunque vicini all’argomento, come Germano Celant, diversi collezionisti, Pesce, Meloni di Poltronova e Vezza di Gufram e Emilio Ambasz, curatore della famosa mostra del 1972 al MoMa di New York, colui che fece conoscere agli americani la creatività italiana del tempo. Possiamo dire quindi che SuperDesign è un progetto unico, composto da questi tre elementi.

Come è stata accolta la mostra a New York? Che rapporto ha il pubblico del design di oltreoceano con questo pezzo di storia del design? Una storia, peraltro, che anche loro hanno contribuito ad affermare con Italy: The New Domestic Landscape.

Devo confessare che c’è stato davvero tanto interesse a New York e sono felice di questo. Charlie Standig, il primo importatore di Gufram e Poltronova negli Stati Uniti chiamava (e chiama tutt’ora) questi oggetti “fantasy pieces”, proprio perché al tempo erano così lontani dalla cultura americana da suscitare grande curiosità e stupore ‒ poi Marisa Berenson fu ritratta sulle pagine di Life stesa su un divano Bocca di Studio65. Franco Audrito, il fondatore del gruppo, a quel tempo faceva fatica a sbarcare il lunario mentre la sua Bocca conquistava gli Stati Uniti. Li la chiamavano Marylin!

Le mostre come Utopie Radicali o come quella da te curata a Torino nel 2015 su Studio 65, il successo delle riedizioni di Gufram, in un certo senso anche la vera e propria celebrazione per l’eredità di Sottsass, una sorta di padre putativo – o fratello maggiore, come suggerisce Emilio Ambasz – del movimento. Il periodo radicale sembra tornato prepotentemente in auge in questi ultimi anni: cosa ci attrae di questa identità?

È vero, c’è molta curiosità negli ultimi anni per questo argomento. Per me non è una novità occupandomene da anni, ma ovviamente questo rinnovato interesse mi fa molto piacere. Al netto delle dinamiche del collezionismo, credo che questa attenzione nasca da una sorta di scoperta, o riscoperta. E quando si scopre qualche cosa, sembra sempre e comunque una novità.

Allo stesso modo, in che modo questa riscoperta coincide con una canonizzazione? Quale aspetto del loro messaggio – l’invito alla libertà, l’ironia, il rovesciamento di cultura alta e bassa? – pensi sia stato assimilato, digerito? Quale invece si è perso dal nostro orizzonte del presente?

Non so se parlare di canonizzazione, questa parola non piacerebbe ai protagonisti di quel periodo. L’invito alla libertà, al capovolgimento dei canoni, la voglia di trovare un nuovo linguaggio, la vicinanza alle questioni sociali e politiche sono tutte coordinate cruciali per comprendere l’atmosfera del tempo. E come dico nel mio testo, allora si parlava di diritti, di valori che sarebbe bene considerare eterni e che non dovrebbero avere una data di scadenza. Questi autori, ognuno in modo diverso e secondo il proprio codice espressivo, parlavano di quei valori fondamentali per cui noi ci sentiamo esseri umani. Questo sarebbe bene ricordarlo sempre, al netto della nuova voga radicale. E comunque sì, si creava con l’idea di trasmettere un messaggio dai diversi piani interpretativi, al netto dell’estetica e della funzionalità. Il mio testo si intitola “When design wanted to change the world” che è ovviamente un titolo fortemente romantico, ma credo rifletta le intenzioni di tanti al tempo.

Inizi il tuo saggio dicendo: “C’è stato un momento nella storia recente in cui tutto sembrava possibile”. A distanza di cinquant’anni, mentre siamo diventati post-ideologici e ci siamo abituati a pensare che tutto sia impossibile, sostieni e prevedi che “ripensare tutto il mondo sia possibile”.

Non ho la palla di vetro ma questo me lo auguro! Certo la forza e la volontà dei tempi sono una meta difficile da eguagliare ai giorni nostri… Ma c’è sempre speranza, no? Non voglio sembrare retorica, ma speranza e volontà possono essere un buon binomio, no?

Come intravedi questa possibilità di cambiamento e qual è il ruolo dei nostri giovani progettisti?

Non si possono fare paragoni. Ciò che è successo tra la metà degli Anni ‘60 e ‘70 non è lontanamente paragonabile a oggi. Allora il contesto sociale, politico, economico era totalmente diverso anche se purtroppo i valori per cui si battevano al tempo non sono stati acquisiti dappertutto, quindi questa è una ferita ancora aperta. In merito ai giovani progettisti, dovrebbero lavorare per trovare la propria strada e se questa combina etica e creatività, tanto meglio – e guardandomi intorno riesco a essere positiva.

È pur vero che questa carica di fertile irriverenza – e forse, diciamocelo, di spessore concettuale ‒ oggi sembra francamente archiviata. Che ne pensi?

Ripeto, sono e voglio essere positiva. Ci sono personaggi che anche oggi portano avanti il proprio lavoro con una certa integrità intellettuale, che guardano al rispetto del nostro pianeta, alla sostenibilità e alla collaborazione sociale come base fondamentale del proprio lavoro e del ruolo che il proprio lavoro copre all’interno di una società più allargata. Sono anche queste piccole rivoluzioni. Ci sono diversi esempi, dalle manifatture realizzate nei villaggi più poveri del terzo mondo al coinvolgimento produttivo all’interno di strutture penitenziarie. Ma questa credo sia un’altra storia, poiché appunto il contesto in cui viviamo oggi è totalmente diverso.

Questo lungo lavoro di ricerca vi ha permesso di scovare delle vere e proprie “chicche” perdute negli archivi dei designer radicali: quale il valore di questi “pezzi minori” e cosa aggiungono al racconto di questa stagione?

Sì, è vero. Negli archivi e nelle cantine polverose abbiamo trovato pezzi interessanti di cui anche i proprietari si erano dimenticati. Non direi pezzi minori ma primi prototipi, diversi disegni stropicciati, schizzi dalla rara bellezza. Belle scoperte insomma.

Infine, una battuta su Super. “Tutto era super in quel momento”, ha dichiarato Corretti. Come siete arrivati alla scelta del titolo-etichetta “SuperDesign” e quali le valenze, le sfumature semantiche “super” che rintracci nel movimento?

Il titolo Super è stato deciso a gennaio del 2014 quando questa parola forse era meno popolare di oggi. Come scrivo nel mio saggio, “la parola super consiste di una pluralità di significati e ha livelli differenti di interpretazione: 1) la qualità più alta; 2) che include più di una categoria; 3) sopra, superiore, oltre; 4) estremamente grande o estremo; 5) inusuale. Tutte queste definizioni rappresentano differenti traiettorie di questo movimento affascinante e frammentato, dove la consapevolezza del ruolo specifico dell’architetto nella società era ripensato da un’atmosfera collettiva e un contesto storico. Un incrocio di divertimento serio, visione politica impegnata e creatività senza confini ha originato una spettacolare pluralità di progetti e azioni. E la pluralità è certamente qualcosa da celebrare, poiché porta in sé il seme della libertà”.

New York // fino al 4 gennaio 2018

SuperDesign. Italian Radical Design from 1965-1975

R & COMPANY

82, Franklin Street

www.r-and-company.com

Maria Cristina Didero, Evan Snyderman, Deyan Sudjic, Catharine Rossi ‒ SuperDesign. Italian Radical Design 1965-75

The Monacelli Press, New York 2017

Pagg. 256, $ 50

ISBN 9781580934954

www.monacellipress.com

Marica Cristina Didero e Francesca Molteni ‒ SuperDesign. Italian Radical Design 1965-75

Muse Factory of Projects

62’, 2017

www.museweb.it

Pubblicato su Artribune.com il 22 dicembre 2017