I camionisti sono destinati a sparire, sostituiti da trucks che si guidano da soli. Ma se succedesse pure ai designer?

Automazione noli me tangere. Tra le professioni e i mestieri che rischiano di scomparire con l’introduzione sempre più capillare di algoritmi e robot nelle nostre filiere industriali, il designer sembra apparentemente al riparo dal rischio di estinzione. Creatività, empatia, un ruolo innato da mediatore – chi altro, del resto, può sviluppare e gestire quell’interfaccia che fa interagire l’umano con il robot? – l’hanno sempre reso, oggi come ieri, una delle figure cardine dei processi di innovazione. Eppure qualcosa si muove, se è vero che in uno scenario dove le macchine stanno imparando non solo a compiere azioni meccaniche, ma anche ad anticipare soluzioni e comportamenti, la sorpresa di qui a qualche decade potrebbe risultare sgradita.

Predire il futuro è spesso una speculazione tra le più fumose e incerte. Eppure gli indizi che già disseminano il presente, fatti non di numeri (troppo presto per disporre di cifre) ma di accadimenti disseminati tra le avanguardie sul campo, possono offrirci qualche buona pista per comprendere il profilo occupazionale dei designer di domani. Da non leggere necessariamente in maniera apocalittica (oppure sì?) ma da tenere in conto per capire come si sta evolvendo questa specifica professione. E quali delle sue branche potrebbero trasformarsi in una piccola riserva indiana, almeno per come le abbiamo conosciute finora.

LA PARABOLA DEI CAMIONISTI

In principio erano i camionisti americani, ci suggerisce Riccardo Staglianò nella sua ultima fatica editoriale, Al posto tuo (Einaudi, 2016). Categoria compatta, altamente sindacalizzata, sostenitrice di quel Donald Trump che, tra le sue vacue promesse, aveva fatto leva sulla rilocalizzazione come strategia per accaparrare i consensi (e placare le ansie) della middle class americana, i suoi tre milioni e mezzo di aderenti non avrebbero mai immaginato che il loro preziosissimo ruolo da traghettatori di merci in lungo e in largo per il Paese avrebbe potuto essere sostituito da una macchina. Il cambiamento, però, sembra realmente alle porte e ha il volto delle vetture senza conducente: oggi i taxi, domani i trucks sulle autostrade degli States. Da oltre due anni, Uber (non a caso la startup più ricca di tutti i tempi grazie a una capitalizzazione da 70 miliardi di dollari) sta testando a Pittsburgh, in Pennsylvania, un servizio di taxi senza conducente. Al momento sperimentale, poiché – sebbene la vettura sia già capace di guidare da sola – c’è ancora un conducente in carne ed ossa pronto a intervenire nel caso di incidente, dovrebbe essere presto ufficializzato come primo servizio di taxi driverless del mondo. Una visione, questa, coltivata da lungo tempo suo chief executive Travis Kalanick, che nel 2015 aveva lanciato una frase destinata a fare storia: “Se in macchina non c’è più l’altro tipo [il tassista, N.d.R.], il costo di prendere Uber sarà più basso che possedere una macchina”. Alla faccia di una vasta schiera di tassisti, camionisti e indotto dell’industria dell’automotive (il buon vecchio rivenditore, ad esempio) che, a dispetto di ogni aspettativa, si appresta a suonare ben presto la campana a morto.

MORS TUA VITA MEA

Caso destinato a non fare scuola? Dipende da come vogliamo leggere i dati, almeno quelli generali legati all’evoluzione della sfera occupazionale. Nel suo report dello scorso gennaio dal titolo A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity, la più grande società di consulenza mondiale, McKinsey, ipotizza che da qui al 2065 saranno 1,2 i miliardi – non milioni, miliardi – i posti di lavoro persi a causa dell’automazione. “Lavori meccanici”, si potrebbe ribattere, “che poco hanno a che vedere con le professioni sofisticate di chi per la propria educazione si è impegnato e ha investito”. Eppure non sono pochi gli analisti che, sulla base di alcuni indicatori, sembrano pronti a smontare anche questa granitica certezza. Pochissima, ad esempio, è la forza lavoro creata dalle aziende nate sempre negli Stati Uniti – perlopiù innovative, pensiamo ai giganti del tech – dopo il 2000: lo 0,5%. Certo, il dato non considera l’indotto: come non contare tutte le schiere di social media manager che sono nate dietro a ogni dipendente di Facebook? Secondo questa prospettiva, i numeri potrebbero leggermente cambiare, anche se non siamo sicuri che la dimensione della “Gig economy”, alias la cosiddetta economia dei lavoretti, permetta una leale equiparazione dei profili occupazionali.

Del resto, in un suo celebre saggio degli Anni Trenta, Economic Possibilities for our Grandchildren, anche Keynes aveva previsto che le sciagure della disoccupazione da tecnologia avrebbero potuto avere una ripercussione sui profili occupazionali ben più temibile di quelle della Grande Depressione. Un esempio paradigmatico, e qui ci avviciniamo al profilo dei designer, è quello degli sviluppatori software. Uno studio destinato a fare scuola, il 2013 Oxford Martin School Study, sostiene che il loro lavoro potrebbe essere presto interamente automatizzato. A esserne responsabile è la cosiddetta “machine learning”, quel processo informatico in cui gli algoritmi non si limitano a eseguire un comando, ma arrivano a suggerire previsioni sulla base dei dati a loro disposizione. Nel loro caso specifico, un algoritmo potrebbe ben presto riuscire non solo a individuare i bug meglio di uno sviluppatore software umano, ma potrebbe anche arrivare a scrivere un codice ottimale – più corto, efficiente, robusto – sulla base dei parametri settati dal programmatore. Qualche numero? Una ricerca citata nello studio della Oxford Martin School sostiene che “algoritmi sofisticati potrebbero sostituire approssimativamente 140 milioni di lavoratori fulltime nel mondo”. Anche qui, chi l’avrebbe mai detto?

MA CHE C’ENTRANO I DESIGNER?

Quest’anno il Vitra Museum di Weil am Rhein ha inaugurato, fra le altre, la mostra Hello, Robot. Design between Human and Machine, a cura di Amélie Klein, Thomas Geisler, Marlies Wirth e Fredo de Smet. A far parlare di sé non è stata soltanto l’accurata ricostruzione degli scenari della robotica dal volto umano – assistenti industriali, domestici o per la terza età, per fare qualche esempio – o il ruolo che i designer assumono per configurarli, ma anche il catalogo dell’esposizione. Dove sta la sorpresa? Curato dall’agenzia berlinese Double Standard, il volume non è stato impaginato da un umano, bensì da un “robot”. Il compito del graphic designer si era limitato a settare i parametri grafici di riferimento – font, colori, griglia, immagini di accompagnamento al testo – mentre la macchina ha svolto la parte più meccanica e ripetitiva del lavoro, quella della composizione di ogni singola pagina. Indesign e grafici impaginatori bye bye: una tendenza destinata a radicarsi? C’è da scommetterlo, se i software di impaginazione automatica già disponibili sul mercato diventeranno via via accessibili, finendo per allargarsi a un pubblico di utilizzatori sempre più vasto, per poi imporsi magari come il prossimo standard.

Una strada, questa, che il webdesign sembra aver anticipato. Se un tempo l’ottima conoscenza del codice era una conditio sine qua non per sviluppare le pagine di un sito Internet, oggi numerosi programmi online dotati di impaginatori visuali – pensiamo a Squarespace, al celebre Wix o ai template a pagamento di WordPress – hanno reso la realizzazione di un sito web più che dignitoso alla portata di tutti quelli che sanno scegliere da un menu a tendina o fare drag-and-drop. Con una progressiva erosione dell’offerta occupazionale meno specializzata.

Su questo fronte c’è chi ha già sperimentato il comportamento di un software capace di annullare la presenza dei webdesigner con risultati tutto sommato soddisfacenti. Concepito dal designer e ingegnere Jon Gold, The Grid è stato presentato come “un sito web [a essere più precisi, un CMS – Content Management System, N.d.R.] di intelligenza artificiale che progetta se stesso”. Condividendo i propri contenuti sulla piattaforma, “Molly” – questo il nome dell’algoritmo sublimato sotto le vesti di un’impeccabile e accattivante assistente (mutatis mutandis, la “Her” del film di Spike Jonze?) – riesce a valutare la tipologia di contenuto testuale, ritagliare le immagini in modo accurato e implementare il miglior template da utilizzare per ogni specifico sito, permettendo poi l’upload sul dominio di ogni utilizzatore.

IL DESIGN DI PRODOTTO ANTICIPATO DA UNA MACCHINA

Delegare i compiti meccanici alla macchina, per riservare all’uomo quelli creativi. Un’ipotesi già fattibile, come abbiamo visto, e senz’altro affascinante, se il risultato ci permette di liberare la nostra routine lavorativa dai compiti più noiosi. Eppure la linea di separazione tra cosa sia un compito creativo e cosa non lo sia potrebbe non essere così manichea.

Oggi esistono già dei software di modellazione in grado di non solo di sintetizzare un disegno tecnico (pensiamo ai classici CAD) ma anche di “offrire vere e proprie dritte” ai designer di prodotto, anticipando le soluzioni progettuali ritenute più performanti. E se al designer resta il compito di decidere se siano abbastanza creative, stiamo certi che l’ammontare di informazioni dalle quali sono ricavate (non siamo ancora ai big data, ma il concetto è quello) forniscono intuizioni verificate a cui l’uomo potrebbe difficilmente arrivare, almeno nell’arco di una finestra temporale così corta.

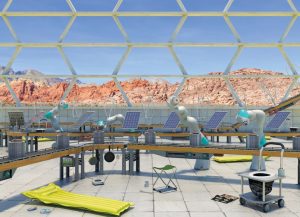

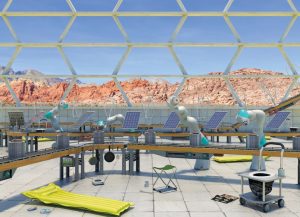

Nel campo del prodotto, è la società statunitense Autodesk che si appresta a scatenare una rivoluzione. Il loro Dreamcatcher è un programma di design generativo pensato per aiutare i designer a individuare le configurazioni e relative tenute strutturali di un oggetto di qualsiasi tipo. Sembra troppo astratto? Pensiamo ad un esempio pratico, quello che il team di Autodesk Dreamcatcher utilizza per spiegare l’utilità della sua automazione. Tra dieci anni, nella loro visione sarà possibile per i non addetti ai lavori sedersi a un tavolo e disegnare un’automobile efficiente e performante, pronta per andare in produzione. Ma chi può garantire per la sua stabilità e performance? Naturalmente il software che, a partire dagli obiettivi e dagli input settati dagli utilizzatori, riesce rapidamente a sintetizzare centinaia di realistiche configurazioni.

Il primo risultato alla base di questa sperimentazione è già tra noi e si chiama “La Bandita”. Progettata dallo spin off di Autodesk Hackrod – sul loro sito promettono nientemeno che una nuova rivoluzione industriale – e lanciata come primo esempio di vettura realizzata dall’intelligenza artificiale, si distingue per uno chassis interamente progettato con Dreamcatcher. L’elaborazione dei dati raccolti dai sensori installati sul primo prototipo ha permesso di ottimizzare la struttura del telaio, risparmiando in prototipazione e ore di guida in fase di testing. A trarne vantaggio, paradossalmente, è anche l’aspetto creativo, che si apre a ipotesi formali – tutte vagliate dal software e quindi realisticamente implementabili – forse inimmaginabili per il designer di turno.

CHI RESTA E CHI SALTA

Colti, tecnicamente preparati, “creativi” per antonomasia, pronti ad abbracciare l’innovazione. Ebbene, tutto questo potrebbe non bastare per assicurarsi un lavoro come designer, se la temibile accoppiata fra automazione user-friendly e crescita dei prosumer continuerà ad andare a braccetto. Chi potrebbe avere qualche chance in più di assicurarsi un lavoro in questo distopico domani? Nel suo report del 2016 The Future of Job, il Word Economic Forum è pronto a scommettere sul design thinking, inteso non tanto e non solo come attività di problem solving – in questo, l’abbiamo visto sopra, potrebbero pur sempre aiutarci le macchine – ma soprattutto come capacità di un umanissimo pensiero critico. Ci salveranno l’empatia, il networking e le emozioni, quelle con cui i robot più avanzati stanno soltanto adesso iniziando a confrontarsi? Ebbene, di fronte a un software che sa anticipare soluzioni innovative ma non ha gli strumenti per decidere quale sia la più congeniale e creativa – come si definisce del resto la creatività attraverso un programma? –, proprio questa potrebbe rappresentare la nostra probabile happy end.

SE LA GRAFICA LA FA L’ALGORITMO

Una macchina-designer che progetta in nostra vece. Sono molti gli esempi nel campo della grafica che hanno già anticipato concretamente questi scenari. L’agenzia londinese Field è una delle pioniere: per l’azienda produttrice di carta GF Smith ha progettato una struttura geometrica in 3D che, attraverso l’impiego di un algoritmo, è stata renderizzata in 10mila immagini differenti. Il designer in carne ed ossa è intervenuto solo all’inizio e alla fine del processo per impostare le coordinate del solido e per scartare le immagini che non fossero esteticamente rilevanti. Un caso studio che ha già sollevato commenti concordi: e se la volta successiva la cernita effettuata dall’uomo non fosse più necessaria? Le immagini potrebbero infatti essere scelte direttamente dalla macchina sulla base dell’esperienza accumulata processando big data.

Jon Gold, già autore di The Grid, ha già messo a punto un prodotto del genere nel campo della tipografia. Un algoritmo da lui programmato, battezzato “Rene”, analizzata le ricorrenze tipografiche nel web e, dopo aver registrato quelle che appaiono come design trend, elabora degli accoppiamenti tra font suggeriti dall’esperienza elaborata dal computer.

Infine, c’è chi ha reso accessibile al vasto pubblico la sostituzione dei grafici con una macchina. Al grido di “We deliver everything a designer would”, la piattaforma Logojoy realizza loghi semplici e schematici dopo aver recepito gli input degli utenti relativi a colori e agli propri stili grafici preferiti. Le proposte avanzate dall’algoritmo potranno essere successivamente filtrate e testate su diversi template di comunicazione (brochure, biglietti da visita, shopper) fino ad arrivare a una proposta finale da scaricare (e pagare).

Infine, divertiamoci con la Nutella. Nutella Unica è il progetto sviluppato da Ogilvy & Mather Italia e Ferrero per ripensare il tradizionale packaging della nostra crema al cioccolato nazionale in chiave personalizzata. Le migliaia di pattern che contraddistinguono ogni etichetta, infatti, sono state selezionate attraverso un algoritmo. Il risultato? Sette milioni di vasetti numerati, l’uno diverso dall’altro, introdotti sul mercato al grido di “come te non c’è nessuno”.

NEFULA. O DEL NEAR FUTURE DESIGN CHE CI ASPETTA DIETRO L’ANGOLO

Fondato nel 2015, Nefula è il primo studio italiano che ha deciso di concentrare le proprie indagini speculative in un territorio quanto mai enigmatico e denso di prospettive: il Near Future Design. Sul loro sito il monito “The future doesn’t exist, it’s a performance” ci ricorda la natura intrinsecamente aperta – e auspicabilmente partecipata – degli scenari che ci attendono: niente è irremovibilmente scritto e il cambiamento può essere governato dal basso sulla base degli impulsi offerti da immaginari in continua ridefinizione.

Ma come individuare i segnali forieri di cambiamento? Mirko Balducci (cofondatore di Nefula con Tommaso Cappelletti, Marta Cecconi, Gian Paolo Delfino, Giacomo Equizi, Rudy Faletra, Salvatore Iaconesi, Oriana Persico e Tommaso Tregnaghi), spiega le specificità del loro metodo di lavoro: “Utilizziamo un approccio per lo più qualitativo che attinge da arte, sociologia, antropologia e tecnologia e che, anche attraverso l’analisi delle conversazioni online, mira a intercettare le tensioni che incrinano ciò che viene percepito come normale, utilizzandole per mettere in campo scenari concreti di futuro con cui le persone possono confrontarsi”. In questo contesto, il design si trasforma in uno strumento in grado di offrire una rappresentazione degli scenari individuati: non solo la classica creazione di un’identità visiva e una forma progettuale, ma anche e soprattutto la definizione di pretotipi, ossia prototipi appena abbozzati in forma di simulacro, e di narrative transmediali.

Il tema del lavoro è stato a lungo oggetto di analisi anche attraverso un corso monografico tenutosi all’ISIA di Firenze. Sei sono i concept individuati da The Futures of Work. A Future Map, il report elaborato anche grazie all’apporto degli studenti; più che offrire risposte definitive, il rapporto sembra innanzitutto voler sollecitare domande aperte e pressanti: e se una macchina ti sostituisse sul lavoro? Come si trasforma il tempo libero con l’ascesa della cultura 24/7? Come possono i social ranking calcolati da un algoritmo influenzare la nostra carriera e le nostre relazioni professionali? E, ancora, se il tuo boss fosse un algoritmo? Come si diventa competitivi con l’Intelligenza Artificiale? E cosa succede se le piattaforme trasformano l’essere umano in una commodity sostituibile?

Quanto al ruolo del designer in un futuro prossimo, Balducci non si sbilancia: “Difficile fare previsioni certe, speriamo che nessuno si metta a sviluppare applicazioni sui futuri possibili attingendo dai dati disponibili online! A nostro avviso, una direzione interessante è quella in cui il designer si muove come una figura ponte fra arte e scienza, per cercare di gestire e dare forma, anche attraverso il disegno di ‘traduttori’, alla conoscenza e le connessioni che emergono”. Sarà dunque la mediazione e l’interpretariato, ancora una volta, a plasmare la professione del futuro?

Pubblicato su Artribune Magazine #38 e Artribune.com il 1 dicembre 2017