Con i materiali programmabili, il design espande il suo raggio d’azione alla quarta dimensione, quella del tempo. Progettando una forma fatta per cambiare e adattarsi alle caratteristiche del mondo che lo circonda.

Oltre la terza dimensione, anche una quarta. Che il design incarni da sempre un’idea di tempo non è certo una novità. Ogni progetto, se ci pensiamo, contiene in sé un presupposto di durata, spesso traducibile in una diversa aspettativa di resa funzionale: un po’ la distanza che passa, stando al senso comune, tra la performance di un prodotto cinese e quella del suo equivalente tedesco. Anche il suo aspetto esteriore ha qualcosa da dire sullo scorrere degli anni, raccontando magari di una stagione estetica (il Mid-century modern, solo per fare un esempio), del rimpianto per il passato (il vintage) o di un ideale atemporale (i mobili dei quaccheri americani Shakers o, a modo loro, gli arredi di recupero).

In questi ultimissimi anni, però, il design è alle prese con un ripensamento completamente inaspettato del fattore tempo. L’epicentro di queste nuove ricerche, non ce ne stupiamo, trova spazio nei laboratori d’ingegneria più di quanto non faccia negli atelier dei designer, anche se le prime ricadute sull’orizzonte della nostra vita quotidiana potrebbero arrivare prima del previsto.

La nuova frontiera destinata a ripensare il vincolo tra materiali e forma degli oggetti prende il nome di materiali programmabili: a studiarla, un pioniere dell’MIT – Massachusetts Institute of Technology, Skylar Tibbits, e il suo team di ricerca, il Self-Assembly Lab. L’idea di fondo è di quelle vagamente fantascientifiche: permettere ai materiali di cambiare forma e proprietà sulla base di alcune sollecitazioni, come variazioni di temperatura, campi elettromagnetici, vibrazioni, gravità. In che modo? Progettando non una forma data, ma le diverse configurazioni che i materiali dovranno assumere nel tempo, e istruendoli fin dal loro “concepimento” sulla maniera in cui dovranno autoassemblare le proprie componenti.

È lo stesso Tibbits a suggerire alcuni esempi concreti che già coinvolgono i materiali programmabili e una delle modalità più accessibili per metterli in produzione, la stampa 4d. Pensiamo infatti a tubature idrauliche in grado di allargarsi a fronte di un gettito d’acqua più intenso: una soluzione concreta per il contenimento di frane e alluvioni, ma anche un’infrastruttura più efficiente perché più facile ed economica da manutenere. Promettenti sono anche le frontiere dell’applicazione in campo medico, tra cui si annoverano protesi che, dopo l’inserimento nel corpo, si espandono e si adattano alle specifiche caratteristiche del paziente.

Oltre la scala nano, anche nel settore aerospaziale i materiali programmabili potrebbero fare la differenza, limitando in prospettiva le necessità d’intervento umano in un ambiente estremo e rischioso. Mentre nel campo dell’ingegneria civile e dell’edilizia si prefigura la possibilità di autocostruire ponti o alloggi temporanei per far fronte a emergenze o crisi umanitarie. Anche l’ambito dell’arredo non è esente da possibili applicazioni: si pensi infatti che il legno curvato (là dove il design industriale è cominciato, se consideriamo l’importanza di Thonet nella storia del design) potrebbe oggi essere programmato per piegarsi da solo. Mentre sulla scena artistica lo stesso Tibbits – che nel 2013 è stato insignito con Marcelo Coelho del Next Idea Award ad Ars Electronica con il progetto Hyperform – usa l’arte per testare le potenzialità dell’autoassemblaggio, sublimandolo con grandi installazioni in costante evoluzione.

A dispetto della sua natura o della sua scala, dunque, l’oggetto si ripensa come un accumulatore di esperienze e capacità, da distillare con memoria e intelligenza, a seconda degli scenari che attraversa. Con una differenza sostanziale, però, rispetto al mondo smart di cui sentiamo così spesso tessere le lodi: l’interattività di una smart city, un esempio noto ai più, si affida all’elettronica e a sensori che sono in grado di percepirne ed elaborarne lo stato di salute. Nel caso dei materiali programmabili, invece, nessun filo o scheda vengono inseriti nell’artefatto: il materiale è esso stesso un attuatore che risponde direttamente all’ambiente esterno senza bisogno di un microcontrollore, si potrebbe dire con un linguaggio un po’ più tecnico, semplificando procedure e tecnologie costruttive.

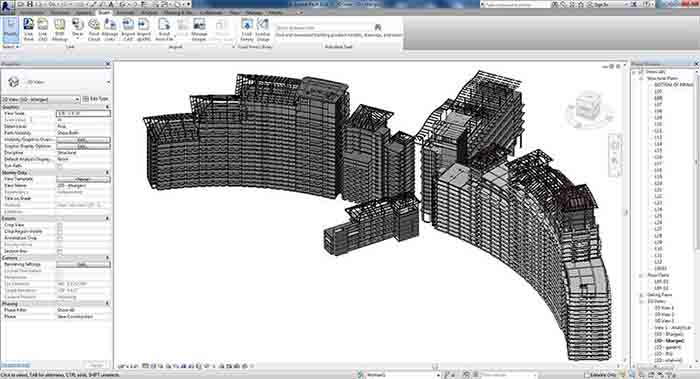

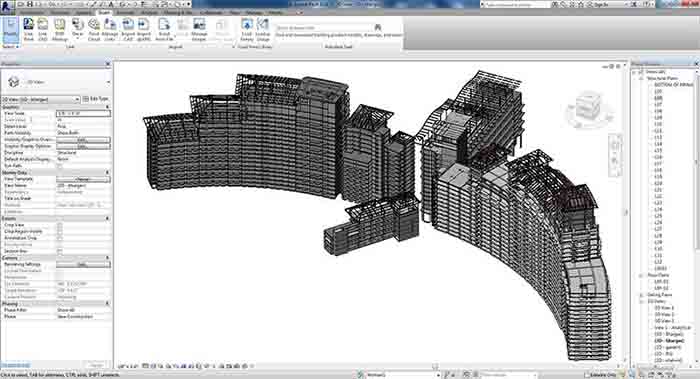

E il rapporto con la stampa 3d, evocato dal nome della tecnologia 4d printing? Se già esistono software (come Project Cyborg di Autodesk) e stampanti multimateriali ad hoc, potremmo presto essere in grado di superare uno dei vincoli che stanno limitando l’esplosione della stampa 3d. Quando gli oggetti, infatti, saranno in grado di espandersi e autoassemblarsi, potremo avere accesso nel settore della stampa prosumer a oggetti di grande dimensione, trasformabili in potenza anche nei nostri arredi del futuro.

Pubblicato su Artribune Magazine #27 e su Artribune.com il 26 dicembre 2015