E se il design aiutasse a costruire lavori e carriere felici? A pensarlo sono in molti, come spiegato da questo focus. Se volete approfondire l’argomento, e conoscere la storia di Oblong, società nata in California nel 2006 per rendere il lavoro più efficace grazie alla tecnologia, non vi resta che sfogliare il nostro magazine.

“Cosa dovrei fare della mia vita?”. Non nascondiamocelo: è una domanda che ha toccato ognuno di noi in maniera assillante, e spesso ben oltre gli anni complicati – almeno così vuole lo stereotipo – della nostra adolescenza. La differenza, oggi, è che dopo millenni di raccomandazioni volte a tramandare caste, promuovere professioni o nuovi modelli di autoimprenditorialità, il nostro immaginario e con esso l’orizzonte delle nostre aspirazioni può contare su un nuovo, insospettato strumento per intraprendere una carriera in grado di renderci davvero felici: il design.Life Design. Il segreto della felicità

DESIGN COACHING

Che la progettazione potesse essere il segreto di una vita piena e felice era, finora, cosa nota solo a quei pochi designer che, guidati da una passione irrefrenabile, l’hanno scelta per mestiere, spesso al netto di stipendi mediocri e lunghe nottate davanti a un computer. A quasi nessuno, però, passava per la mente che il design avrebbe potuto fare la felicità di altre persone e carriere, incluse quelle che con la creatività non hanno nulla a che fare.

Ebbene, da qualche tempo questo pregiudizio è stato abbattuto, complice l’irrefrenabile attività di divulgazione di due designer americani, Bill Burnett e Dave Evans, da tempo convertitisi in formatori di ultima generazione. Il libro che hanno scritto per raccontare la loro esperienza, Designing your Life. How to Build a Well-lived, Joyful Life (Knopf, New York 2016), non ha solo incontrato un enorme successo di pubblico, ma è stato accolto con grande favore anche da autorevolissimi designer americani – tra cui David Kelley, co-fondatore della più importante agenzia di design thinking mondiale, IDEO –, i quali l’hanno coronato come il libro di crescita personale più adatto a traghettarci nella transizione verso il prossimo decennio. Il segreto di questa nuova, apparentemente insospettabile arma? L’idea di usare il design come un metodo per ripensare – perché no, persino rivoluzionare – non solo una vasta gamma di prodotti, ma anche ciò che, in tempi di società liquida, esperienziale e decisamente narcisistica, ha finito per acquisire una rilevanza quasi ossessiva: la pienezza della nostra esistenza.

CHI SONO BURNETT E EVANS

Ora, impossibile non identificarsi negli scettici che saranno tentati di liquidare quest’ultima uscita fuori campo come una moda sconclusionata destinata a evaporare dopo aver reso ricco l’ennesimo formatore di turno. Dopo anni di costante espansione – e conseguente delegittimazione – dell’applicazione della parola ‘design’ a qualsiasi settore, cosa ci convince che si tratti di una disciplina buona per tutte le stagioni? E perché credere, soprattutto, che design e crescita personale rappresentino un binomio efficace, destinato a fare la differenza?

Ebbene, prima di bollare il neonato life design come una boutade, iniziamo col precisare che i curriculum di Burnett ed Evans conferiscono loro una qualche credenziale. Il primo, oggi 60enne, può vantare non soltanto una laurea e un master in Product Design all’Università di Stanford (l’eccezione alla regola che in fondo una laurea oggi non si nega a nessuno), ma soprattutto collaborazioni con gruppi di progettazione leggendari, ad esempio quello del PowerBook Apple. Il secondo, anch’egli solo apparentemente alla soglia della pensione – sospettiamo che il solo fatto di menzionarla tradisca tutto il nostro passatismo –, dopo una laurea in ingegneria meccanica e un successivo diploma in “Spiritualità Contemplativa” al Seminario Teologico di San Francisco, ha lavorato nel campo delle energie alternative e del biomedicale, approdando infine a Apple.

Entrambi professori nella beneamata Stanford, sono i fondatori dello Stanford Life Design Lab, il cui obiettivo è guidare gli studenti a individuare il percorso lavorativo che più corrisponde alle proprie aspirazioni, ideali e inclinazioni. Il loro metodo, che i due definiscono un prototipo in continua messa a punto da oltre quindici anni, ha formato oltre 2mila studenti nell’università californiana, contribuendo allo stesso tempo a divulgare i principi del life design in tutto il mondo. Accanto alla loro attività di docenti, Burnett ed Evans affiancano anche iniziative di coaching rivolte a professionisti, che attraverso workshop e retreatsdedicati stanno diffondendo la loro visione in qualsiasi settore, inclusi gli psicologi e i formatori che per la prima volta si avvicinano alla design theory.

MA QUALE VOCAZIONE!

Ma quali, dunque, i presupposti in grado di fare la differenza? Quali l’aura e l’attrattività che hanno reso il loro corso universitario il più agognato e frequentato di Stanford? Innanzitutto, un certo olismo hippie tipicamente da West Coast è il primo aspetto a marcare il passo rispetto ai competitor. Secondo il life design di Burnett e Evans, meglio sgomberare il campo da qualsiasi credenza disfunzionale orientata alla mera performance. Ad esempio, quello per cui possa essere troppo tardi per un cambio di carriera: tutto, oggigiorno, è estremamente fluido nelle nostre vite, ed è proprio questo fluire a conferire pienezza e vitalità.

Messo da parte qualsiasi presupposto giudicante, meglio anche smettere di farsi abbacinare – ripetono come un mantra – dalla ricerca delle passioni: tutti gli studi cognitivi dimostrano che solo il 20% delle persone manifesta una passione totalizzante fin dalla tenera età. La maggior parte di noi, al contrario, è attratta da interessi molteplici, e sono le esperienze e il caso a determinare il più delle volte quale professione finiamo per imboccare. Non sarà dunque un’unica chiamata vocazionale a renderci contenti: molto probabilmente, saranno tante le versioni di noi, umane come professionali, in grado di appagarci fino a renderci felici.

Al tempo stesso, avvertono gli autori, è anche necessario fare piazza pulita dell’equazione “successo = retribuzione e/o potere”. Sono tanti, avvertono dall’alto della loro esperienza, coloro che, a dispetto di un lavoro da fuoriclasse, non si sentono realizzati perché non in linea con i propri valori o con la possibilità di incidere nella propria comunità.

PROTOTIPARSI

È dopo aver enucleato queste fondamentali premesse, però, che il life design inizia ad assumere una veste propriamente progettuale. Non riusciamo a intravedere il prossimo passo nella nostra carriera? Prototipiamolo con gli strumenti del design thinking, disciplina metaprogettuale nata negli Anni Settanta negli Stati Uniti e interessata a capire quali sono i presupposti e il metodo in grado di dare vita a un buon oggetto o a un servizio “di design”. Per prototipare il nostro nuovo io dobbiamo adottare la mentalità di un designer a cui è stato affidato il compito di sviluppare un nuovo prodotto.

Dice il design thinking che ogni progettista, anche se non necessariamente in maniera consapevole, segue una precisa filiera per generare e affinare le idee: comincia innanzitutto analizzando il contesto e gli utenti che vi operano, quindi ridefinisce il problema evidenziando dove ne risiedono le fallacie, e solo successivamente lo risolve attraverso la generazione di nuovi spunti – i famosi concept –, alcuni dei quali realmente inaspettati. Con la fase di prototipazione – che non si esaurisce mai con il primo prototipo, attenzione! – le idee prendono una forma concreta, che sarà poi comprovata e reiterata in fase di test, verificando l’esito dell’utilizzo fino a decretarne utilità e bontà.

Come resettare, dunque, la nostra carriera? Burnett ed Evans suggeriscono di pensare a tre possibili profili occupazionali nei quali ci piacerebbe riconvertirci nell’arco di cinque anni –definiti, facendo propria la metafora del viaggio, i Five-Year Odyssey Plans –, meglio senza farsi influenzare da pregiudizi o aspettative di ritorni economici (“cosa ti piacerebbe fare se non dovessi guadagnare per tre anni?”, o “cosa faresti se non ti facessi influenzare dai giudizi degli altri?”).

Inventati questi tre possibili profili, è necessario sfidarne audacia e fattibilità, mettendone alla prova il potenziale narrativo. Messo in conto che nessun salto di carriera è esente da ostacoli o indenne dal fallimento, la condivisione con gli altri dei nostri nuovi progetti di vita, il confronto con professionisti che già operano in settori contigui e l’analisi e la ridefinizione delle criticità evidenziate può contribuire a mettere in luce un percorso concreto, capace indirizzarci verso la nostra prossima tappa professionale.

E se scegliere si rivela complicato, Burnett e Evans ci spronano anche in questo caso ad adottare la forma mentis dei designer: scorrendo tutte le possibilità disponibili, eliminando quelle che non appaiono convincenti, e quindi mettendo le restanti di fronte a un confronto serrato. Il tutto senza facili ritorni alla casella di partenza: se vogliamo cambiare lavoro, meglio chiuderci la famosa porta dietro le spalle – anche in questo caso, un dato emerso dalla psicologia cognitiva, che ha sancito come difficilmente rimpiangiamo le scelte irreversibili, ma soffriamo piuttosto per tutte quelle che restano incompiute, lasciate a metà.

Sempre dalla psicologia cognitiva arriva un’altra raccomandazione solo apparentemente banale: fidarsi del proprio istinto funziona sempre, non solo perché questo esprime e sintetizza i nostri valori, ma anche perché ogni decisione esclusivamente razionale non fa che sfuggire a quel coacervo di sentimenti e sesto senso – che dunque esistono – annidati nella nostra corteccia celebrale. Il tutto, auspicabilmente, potendo contare su un pizzico di fortuna, una dea solo apparentemente bendata che secondo Burnett e Evans è possibile progettare, allenando in maniera compulsiva la nostra creatività e allargando la vista periferica a tutte le occasioni – perché le occasioni inevitabilmente arrivano – che si possono presentare.

PSICOLOGIA COGNITIVA E SITUAZIONISMO

Centrato sulla resilienza, l’empatia e la proattività, questo manuale per la riprototipazione del sé vede nell’autoimprenditorialità un esito praticamente scontato. Una visione, questa, decisamente in linea con la tradizione americana, che non solo ha fatto del self-made man il mito fondante della narrativa nazionale, ma permea profondamente anche gli anni di formazione universitaria, durante i quali gli studenti – anche e soprattutto di design – sono continuamente spronati a creare start-up innovative e commercialmente redditizie, spesso seguendo i concetti di desiderability, feasability e viability tanto cari al design thinking.

Eppure, non mancano spunti che fanno della complessità critica la chiave di volta per ripensare la nostra vita personale e comunitaria attraverso design. Fondato da Stuart Candy e Jeff Watson, il Situation Lab è un laboratorio di ricerca indirizzato a elaborare alcuni scenari e “conversazioni” a carattere immersivo. “Futuristi scettici”, secondo la stessa appellazione di Candy, i due sembrano abbandonare il diffuso orientamento americano per la psicologia cognitiva a favore di un approccio legato alla cortocircuitazione fra narrazione, architettura e teoria dei giochi vicina alla matrice del Situazionismo. La complessità di cui si fanno portatori è forse una delle ragioni per cui i loro progetti propongono soluzioni spesso controintuitive.

Il loro ultimo lavoro, NaturePod™, è un visore pensato per ristabilire una connessione efficace tra uomo e natura, ricreando “in remoto” (e in particolare sul luogo di lavoro) quel benessere psicofisico che solo la permanenza in un ambiente naturale ci sa dare. Accomodandoci su una sorta di sedia per massaggi multimediale e posizionando gli occhi su di un binocolo integrato, è possibile guardare immagini di foreste, prati e ruscelli per ricreare i benefici psicofisici di una passeggiata bosco. Il messaggio è consapevolmente paradossale e resta inevitabilmente aperto: come possiamo associare la natura a un’esperienza da dispositivo? La nostra vita può migliorare se la natura diventa una dimensione esclusivamente virtuale? Vogliamo realmente vivere in un mondo di questo tipo?

ANCHE IN ITALIA…

Al di là degli Stati Uniti, il life design sembra diluire questa vocazione a favore di un più largo e annacquato sentimento di benessere, talvolta centrato sull’armonia di case e interni (come ci insegnano i concetti di hygge e lagom tanto cari agli scandinavi e oggi sulle prime pagine di tutti i giornali di arredamento), o più spesso ridotto a slogan da parte di un numero ormai fuori controllo di formatori personali.

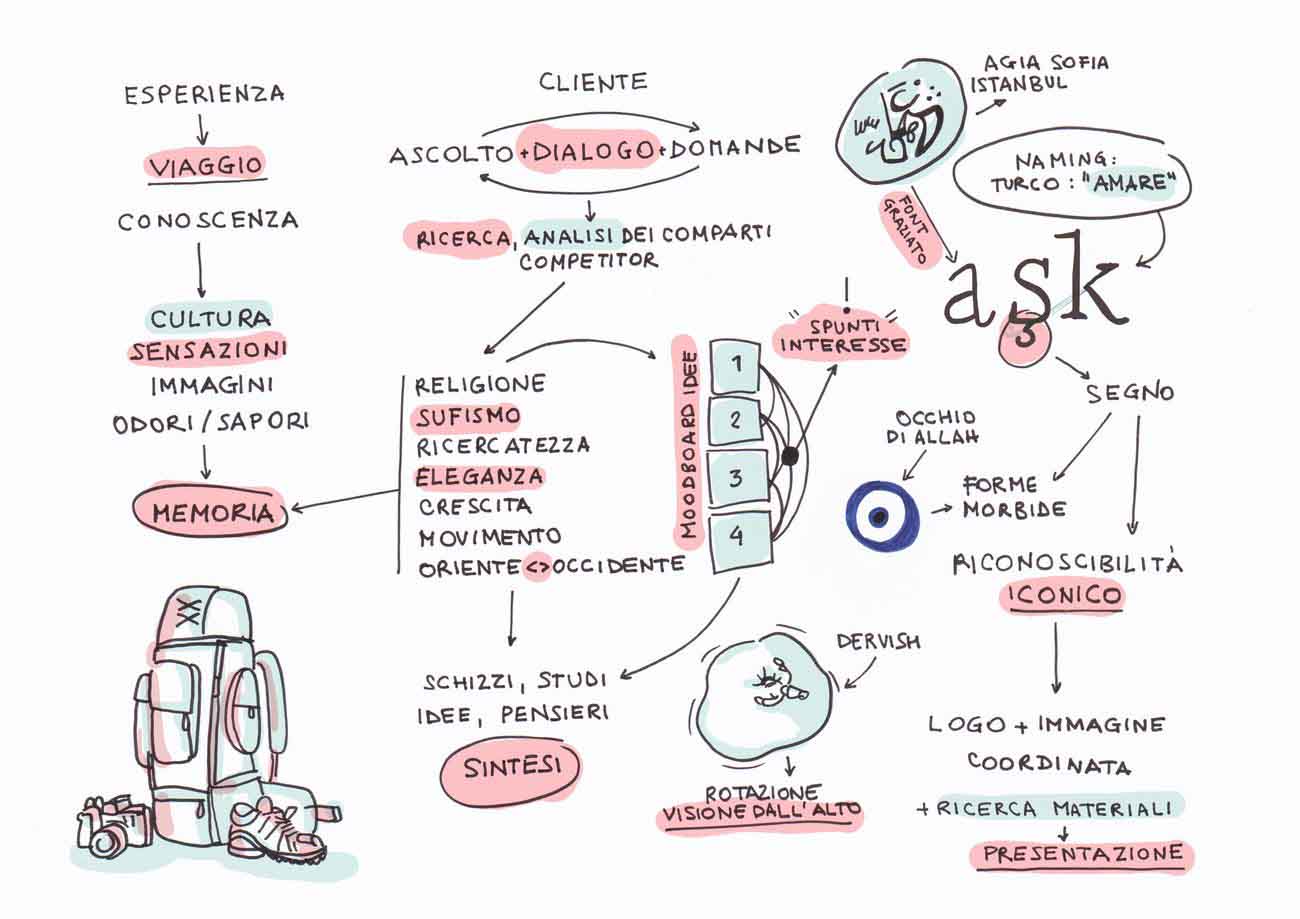

In Italia, a fronte di pochissime persone che hanno avuto esperienze dirette con i workshop certificati di life design, l’opera di divulgazione è appena iniziata: i Brera Design Days, ottobrata milanese del design diretta da Studio Labo (fondato da Paolo Casati e Cristian Confalonieri), hanno fatto proprio questo tema con una rilettura aperta ma rigorosa, declinando la definizione del rapporto design&vita secondo gli spunti della cultura progettuale italiana.

Messi da parte gli epigoni che ancora ci spronano ad abbracciare la “versione migliore di noi stessi”, resta il tempo per riflettere se il design non ci abbia già cambiato abbastanza attraverso le idee e i prodotti che ha generato in questi anni. E se identificare anche la nostra sfera personale con il mantra del progetto sia una sfida da cogliere, o solo un’ennesima ossessione di questi tempi design-oriented.

Pubblicato su Artribune Magazine #46 e su Artribune.com il 22 dicembre 2018